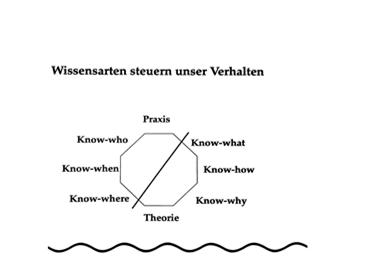

Wiederholung Abbildung 2: Wissensarten

Beleuchtet man unter den Wissensarten das Know-where, denkt man oft spontan und als erstes an Wissen über politisch-geografische Einheiten, denkt an Staaten. Sie sind in den Medien vielfältig präsent, über sie wird berichtet, werden Filme gezeigt. Auf professioneller Ebene gut sichtbar ist die Exportorientierung Deutschlands, und privat reisen wir viel. So haben wir im großen Sammelbecken Know-where viel Wissen angehäuft.

Hinsichtlich der politisch geprägten Staaten ist die Welt hochorganisiert. Es sind aber auch weniger organisierte Einteilungen geläufig: zum Beispiel Kontinente, Landschaften, Anbaugebiete, Klimazonen, kulturelle Regionen. Weniger organisiert heißt auch weniger stark. Will man mehr Stärke, muss man in Organisation investieren. Und diese Aktivitäten in die Öffentlichkeit bringen.

Übergeordnet würden wir in der Welt des Know-where von einer Einteilung in Gruppen sprechen. Wir gruppieren Materialien, wie Metall, Kunststoff, Energie; teilen Arbeitsprozesse ein in Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Verwaltung. Gesundheit, Kunst, Politik und andere. In all diesen Gruppen, die sich auch als zunehmende Arbeitsteilung präsentieren, entsteht immer mehr und höhere Leistung und damit immer mehr Stärke. Bis zu einem gewissen Punkt, ab dem wir es gern übertreiben- und gleichzeitig nicht mehr voranschreiten. Dazu Näheres im Beitrag 5.

Hinsichtlich der oben genannten Welt der Staaten erleben wir zurzeit eine Art Revival. Die Einteilung ist in aller Munde. In friedlichen Zeiten und Regionen war als Nebenwirkung viel Offenheit entstanden. Da wir gegen Ende einer längeren Phase zur Übertreibung neigen, können sich auch Leistung und Stärke zum Nachteil ändern und sich Wünsche nach Korrektur aufdrängen. Wir müssen uns die Welt aber ohnehin bewegt vorstellen und mit solchen Veränderungen umgehen. In unserer begrenzten Lebenszeit des Einzelnen erleben wir etwa zwei bis drei profilierte Zeiten, müssen aber auch für eine eher ungewisse Zukunft vorsorgen. Da verschieben sich Profilspitzen.

In der Welt des Know-where, also auf der Suche nach neuem Wissen, sollten wir nicht von Verschiebungen in der Wichtigkeit, in den Prioritäten sprechen, sondern eine räumliche Abstufung wählen. Dimensionen fallen nicht weg oder werden unwichtig, sondern sie finden sich differenziert eher „mehr im Vordergrund“ oder „mehr im Hintergrund“ (mehrfach abgestuft, denn sonst sieht es so aus, als könne es am Ende nur einen Gewinner geben). Dem wollen wir doch lieber keinen Vorschub leisten. Die Wortwahl entscheidet dabei mit über die Entwicklung.

Übrigens gibt es zwischen der Welt des Know-how und der Welt des Know-where einen interessanten Unterschied. In der Welt des Know-how sind ja die meisten von uns nur „User“, wir nutzen die Errungenschaften, ohne uns die Grundlagen aneignen zu müssen. Achten wir dann doch einmal auf die Grundlagen, könnte auffallen, dass diese vollgepackt sind mit Mathematik, mit verschiedenen Ebenen der Mathematik. Die Naturwissenschaftler haben viele Gesetze entschlüsselt und den Ingenieuren mit auf den Weg gegeben.

In der Welt des Know-where und ihrer Abbildung in Wissenschaft und Medien messen wir noch nicht, wir zählen nur. Wir zählen Material, wir zählen Geld, Umsatz, Einkommen, wir zählen Länder, wir zählen Menschen. Alles wichtig. Aber das Zählen ist von den Grundrechenarten abgedeckt. Kann aus „nur“ Gezähltem, kann aus den Grundrechenarten Inspiration und Innovation entstehen?

Im nächsten Beitrag geht es noch einmal um eine Variante des Know-where, um Spezialisierung. Spezialisierung ist ein Prinzip schon in der Natur. Im Zusammenleben von Menschen bleibt ein Faktor „Natur“ erhalten. Es kommt aber Menschen-Spezifisches hinzu, das es zu verstehen gilt, um damit umzugehen.

Dipl.-Psych. A. Ferstl-Schacht, Berlin